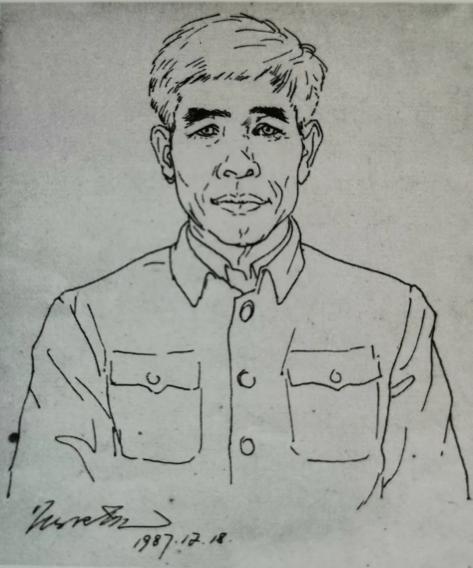

(作者鋼筆速寫畫像,由廣西藝術(shù)學(xué)院邵偉堯教授在1987年12月繪)

[作者簡介】韋啟良(1935—2005),學(xué)者、作家、教授,壯族,廣西河池人。1958年畢業(yè)于華中師范學(xué)院(今華中師范大學(xué))。曾任河池師范高等專科學(xué)校(今河池學(xué)院)中文系副主任、教務(wù)處副主任、副校長、校長等職,并長期擔(dān)任《河池師專學(xué)報》主編。著有傳記散文《現(xiàn)代名人母親》,主編高等學(xué)校教材《中國現(xiàn)代文學(xué)》(上、下冊)。另有隨筆、散文、論文多篇見諸報紙雜志。

介紹田代琳

東西,原名田代琳,1966年出生于廣西天峨縣。主要作品有:長篇小說《耳光響亮》《后悔錄》《篡改的命》《東西作品集》(8卷)等。中篇小說《沒有語言的生活》獲中國首屆魯迅文學(xué)獎。多部作品被改編為影視劇。現(xiàn)為廣西作家協(xié)會主席,廣西民族大學(xué)創(chuàng)作中心主任。

田代琳的文學(xué)搖籃,應(yīng)該說是《河池日報》副刊。他已經(jīng)寫了不少文章,我覺得應(yīng)該說幾句關(guān)于他的話,卻一時想不出一個醒目雋永的題目。不過我想,用太好的話來說他,反而于他不利。所以,還是平平常常地介紹一下為好。

田代琳是天峨八臘人,年紀二十出頭,形象矮小精靈。三年前,他從專科學(xué)校畢業(yè),回到天峨做中學(xué)教師。他一邊教書,一邊不斷地從大山溝里把文稿往外寄。《河池日報》常刊登他的稿子,那是不用說了。《北海日報》《文學(xué)報》《廣西文學(xué)》《西藏文學(xué)》《中國西部文學(xué)》《未來作家》《散文》月刊等刊物,也都發(fā)過他的作品。有人說,現(xiàn)在發(fā)表文章也要講“關(guān)系”,我不能全信。因為未脫山里孩子稚氣的田代琳,還不可能有那么龐大的“關(guān)系網(wǎng)”。不久前,他調(diào)到行署機關(guān)。可他身在官場,仍一個勁地往文壇上擠,用的是他那帶著嫩味而又不乏厚重的筆墨。

田代琳總是寫山。他應(yīng)該寫山。張承志寫北方的河,梁曉聲寫北大荒,莫言寫山東的紅高粱,鄭義寫山西的老井,賈平凹寫陜西商州,何士光寫貴州鄉(xiāng)場(集市)……一代文壇驕子,各領(lǐng)風(fēng)騷,各占舞臺,共同演出一幕多聲多色的文學(xué)大戲。廣西的山,桂西北的山,有氣勢,有性格,難道不可以成為棱角分明的文學(xué)圖案嗎?為此,田代琳執(zhí)著地以雄偉連綿的南方大山為背景,描摹山里的人、山里的生活、山里的憂傷與情愛。

他寫《我母》(見《河池日報》1987年9月15日第三版)。這是寫他自己山里那含辛茹苦、奔波勞碌的母親。母親赤著腳,送自己心愛的孩子到山外上學(xué)。要分手了,孩子從母親塞給的大把角票里面,抽出一些,給母親買張回程車票,讓她少走60多里的山路。可是母親不許,又把錢塞給孩子……這是一位像山一樣平凡、山一樣樸實、山一樣堅韌的母親。人皆有母,可是不一定所有的人都能像田代琳這樣,用心靈去感受母親的胸懷和力量。

他寫《醉山》(見《中國西部文學(xué)》1987年第8期)。山何以醉人?田代琳說:“一是因為山景莽莽蒼蒼,令人陶然;二是因為山民迷迷糊糊,有點醺然;三是因為展望山區(qū)前程,不無惘然。”于是從他筆底走出這樣個典型: 原生產(chǎn)隊長任中,搶先把分給自己的山林砍光賣光;山民有了林界糾紛,他沒法去當(dāng)權(quán)威的“公正”;一場山火把林木燒了,任中成了救火英雄,可在他面前展現(xiàn)的,只剩一片枯焦,一片光禿……我有這樣一種直覺,田代琳是真誠的,他的筆下寫不出一個“假” 字。

他寫《好人祭》(見《河池日報》1988年10月13日第三版)。一位年富力強的副鄉(xiāng)長,實實在在的好人,因意外的車禍摔下深溝死了,田代琳說:“如果不是意外,世上死千死萬,誰也想不到會是他。”幾多崇敬,幾多惋惜,兒多悼念,全在這句話里,向這樣的農(nóng)村基層干部捧出一瓣心香,顯出田代琳忠于生活,不落俗套的文筆。

河池地區(qū)的山,可以成為文學(xué)的搖籃。這是有事實證明了的。祝愿田代琳以及與他一樣年輕的同道們,不辭艱辛,不懼勞苦,不畏寂寞,去走堅實的山路。(原載1988年10月29日《河池日報》)

凡一平印象

凡一平,本名樊一平,壯族,著名作家。廣西河池都安人,現(xiàn)任廣西民族大學(xué)碩士研究生導(dǎo)師、八桂學(xué)者文學(xué)創(chuàng)作崗成員、第十二十三屆全國人大代表、廣西作家協(xié)會副主席。上世紀九十年代中以來,出版了長篇小說《跪下》《順口溜》《上嶺村的謀殺》《天等山》等八部、小說集《撒謊的村莊》等九部。獲過文學(xué)獎有:銅鼓獎、獨秀獎、百花文學(xué)獎、小說選刊雙年獎等。長篇小說《上嶺村的謀殺》、《天等山》等翻譯成瑞典文、俄文、越南文等在瑞典、俄羅斯、越南出版。根據(jù)小說改編的影視作品有:《尋槍》《理發(fā)師》《跪下》《最后的子彈》《寶貴的秘密》《姐姐快跑》等。

收到凡一平一封很厚的信,里面有大小不一的剪報,都是他近兩年來在各地報紙雜志上發(fā)表的作品,計短詩6首、散文4則、小說8篇。凡一平曾在我所服務(wù)的學(xué)校讀過書,我給他上過課。記得臨畢業(yè)那個學(xué)期,凡一平在一所中學(xué)實習(xí),給初中生講《誰是最可愛的人》,我去聽了,印象平平。我好像告訴過他:“你的講課本領(lǐng)不如你的文字功夫。”他是否折服,我當(dāng)時無暇顧及。

畢業(yè)以后,凡一平回到他那千山萬?的故鄉(xiāng)。他先是做中學(xué)教師,后調(diào)到縣文化館。偶爾在報紙上看到他的作品,我才知道他仍在努力寫作。還在學(xué)校里讀書的時候,他就有一首40多行的敘事詩,在門檻很高的《詩刊》雜志上發(fā)表。那以后,凡一平也真的不負期望。他在長進。長進的證明便是他不斷地創(chuàng)作出的作品。

玉米喂養(yǎng)長大的凡一平,一首《玉米人》可以概括他迄今大部分作品的主題。他寫道:“玉米人黑皮膚黃牙齒/玉米人不長風(fēng)流骨/玉米人愛地如命/玉米人的笛聲酸甜/玉米人的墳也生在玉米地/玉米人的豐收夢飽滿/玉米人的故事很平凡/玉米人死后無歌也無碑。”他這樣不倦地唱著渾厚而又不乏一絲悲涼的歌,并且為“逝者如斯”的山地生活認真地刻寫著句句歷史碑文。

讀凡一平的作品,可以看到他在尋求浩茫歷史和鮮活現(xiàn)實的交融點,而且也在尋求表現(xiàn)歷史與現(xiàn)實交融的獨特方式。《一個小學(xué)教師之死》《一個護林員之死》《山碑》《墓群》這幾首詩,其動人之處也大抵與不幸的死亡有關(guān)。例如:《父親》中壯實的父親背著柴捆摔下山崖,身后留著寡妻和“比音符還多卻穿不上褲子的兒女”;《紅河淚》中18歲的女郎,不甘忍受畸形的婚配而縱身躍入濁浪滔滔的紅水河;《巨手》中艱難一世的母親,用粗糙的手撫養(yǎng)私生子長大,可是到了彌留之際也不能告訴兒子他的父親是誰;《寡鳥》中年輕的寡婦贍養(yǎng)家公,得到“媳婦標(biāo)兵”的稱號,可她心里在滴著帶血的淚。可以看出,凡一平在寫著這些很平凡的故事的時候,他的感情是沉重的,沉重得與他的年紀不大相稱。但從他深沉的嘆息聲中,我仿佛聽到生活變革的呼喚,感受到青春理想的沖擊力。在凡一平的筆下,關(guān)于死亡與墓碑的沉思,顯然并非黑色。

其實,像凡一平這樣剛剛在文學(xué)和人生道路上起步的年輕人,如果真的要忠于生活,忠于藝術(shù),碰到這樣或那樣的麻煩、曲折,應(yīng)該說是生活的慷慨賜予。凡一平接受了這種賜予——當(dāng)有人忙于就《官場沉浮錄》告他的時候,他卻閉門寫作,不久《美人窩》在《廣西文學(xué)》顯要位置面世了。

我們的事業(yè),需要縝密的思考能力,需要持續(xù)的行動能力。凡一平是勤于思考而又不辭勞作的文學(xué)青年。而今,他就讀于復(fù)旦大學(xué)作家班,這將是他文學(xué)之路的又一個新起點。(原載1989年10月18日《河池日報》

何述強散文批評

何述強,廣西羅城人,仫佬族。中國作家協(xié)會會員,魯迅文學(xué)院第九屆高研班學(xué)員。現(xiàn)為廣西音樂家協(xié)會常務(wù)副主席,廣西散文學(xué)會會長,出版有城市傳記《山夢為城》民族文化隨筆《鳳兮仫佬》散文集《隔岸燈火》。

南寧市的文學(xué)刊物《紅豆》2003 年第4期“讀物筆記”這個欄目里,集中地發(fā)表了何述強的四篇散文。光看這幾篇散文的題目,就不難感覺到一種頗為特別的韻味:《青磚物語》《拉住你的手,這樣的夜晚才不會迷路》《石龜行走在記憶的洪荒曠野中》《夜訪鐵城》。青磚、石龜、鐵城都是“物”,那個伸手給別人拉著的“你”,是一個小城市新發(fā)掘出來的幾百年前的文物,當(dāng)然也是“物”。這些物事,無論是有年代可考還是絕不可考,都氤氳著那么一些浩茫悠遠的氣息,亦即史的氣息。在何述強的此類文字(不單是《紅豆》刊發(fā)的這幾篇)中,人們不難看到,舉凡山中的摩崖、荒野的墳碑、寂寞的古道、寧靜的老屋,都能夠觸動他的靈感,引發(fā)他的情思。這樣創(chuàng)作出來的一篇篇散文,于不知不覺之間,形成了一種漸趨穩(wěn)定的特色,即具有比較深沉的滄桑感。

何述強的目光常常凝視一些古老的遺物,于是睹物思人,從那些古老的遺物上“讀"出正史上沒有,野史上沒有,有些連口頭流傳上也沒有的生動故事。這些故事,或虛幻,或?qū)嵱校寄苡|發(fā)聯(lián)想,引人深思。一堵殘垣,誰都看得出原是紅磚砌的,那泛著模糊的紅光便是明證,可何述強卻吹沙見金,在一片因歲月剝蝕而破敗不堪的紅磚中看到了一塊依然整齊方正、 堅硬無比的青磚,并由此生出許多遐想:關(guān)于這塊青磚的來歷,關(guān)于這塊青磚的質(zhì)地,還有關(guān)于這塊青磚見證過的人世興衰……這些聯(lián)想似乎蘊含著何述強精神上的一種崇拜和古韻向往。至于由石龜、石蛙這些樸拙的靈物或準(zhǔn)靈物引出的故事,因為背景是“記憶的洪荒曠野”,所以顯得相當(dāng)?shù)捏@心動魄。其中的人間友情、兒女悲劇、民族關(guān)系、宗族紛爭,糾結(jié)在一起,簡直可以看成是一部史詩長篇的梗概。

上面說的是對何述強“讀物筆記”類散文的印象。這類散文思想深刻。文筆老到,一般地說,是很有質(zhì)量的。但是仔細讀來,挑剔的讀者,怕也還會感覺到這里那里總有些不盡如人意,什么地方不盡如人意呢?主要是有些文句不怎么好懂,給人一種深入有余、淺出不足的感覺。試舉一例,如《拉住你的手,這樣的夜晚才不會迷路》中有這樣的句子:“我看見我進城的時候鬢發(fā)青青,衣袂飄飛,出城的時候已成皤然老翁。我的頭頂上飛翔著一只疲憊的鳥。我聽見鉛色的云層中有個聲音在反復(fù)吟唱‘昔我往矣,楊柳依依。今我來思,雨雪霏霏’。”這段文字,看起來很漂亮,每一句都好懂,但整個說來是什么意思,就不大明白。揣摩那段末所引的《詩經(jīng)》句子,想來大概是有點撫今追昔的感慨吧,但這也僅僅是揣摩而已。讀一篇不長的白話散文,費了很多思量還說不清楚讀懂了沒有,那普通的讀者恐怕就很難讀得下去。文章寫得讓多數(shù)讀者讀不下去或讀得很辛苦,這該是有悖于作者的初衷的。當(dāng)然,也不是說文章都要明白如話才好。有時候,因為感觸特異,思考深入,表達起來就難免有些隱晦、有些朦朧。這種情況,名家筆下也是有的。

何述強筆下也有一些很好懂的散文,那是專門寫人的。如《山里人》《大伯》《竹籃》《珈閱上學(xué)記》等,散見于這些年的一些地方報紙的副刊上。仿《紅豆》上述的欄目題名,不妨把它們稱為“讀人筆記”。這些作品,大多寫他的親屬,諸如姑爹、伯父、母親、女兒等。《竹籃》是寫母親的。他不寫母親的含辛茹苦,也不寫母親對兒女的無私疼愛,而是寫母親的一個神秘的竹籃。他寫道:媽媽“喜歡在屋子里的高處掛一個竹籃,竹籃里盛滿秘密。小孩子是取不到的。其實所謂秘密也不過是一些客人帶來的水果,糖之類的東西,媽媽卻把它們當(dāng)成寶貝,放在籃子里,掛得高高的,只有大人才能要得到”。文章接著敘述,母親竹籃里的寶貝,最終還是給兒女們吃的,只是不讓他們一次就吃光;好東西給孩子們一下就吃光了,母親就會顯出悵然若失的神態(tài)。因此。她喜歡留下孩子們愛吃的東西,留在孩子們可望而不可即的籃子里,哪怕有時好東西爛掉了,吃不得了,下一回她還是留,對于母親那高掛在頭上的竹籃,兒女們有無奈。也有過不滿甚至抗議。但當(dāng)他們長大了,知道母來總想“留下一些東西,等到適當(dāng)?shù)臅r候才取下來”這種幾乎是與生俱來的習(xí)慣,是從外婆那里傳承下來的老譜,他們便不再責(zé)怪母親,而是用力地思索,想?yún)⑼干屏嫉纳陷吶四撤N心理定式形成的原因及其魅力。《珈閱上學(xué)記》是寫女兒的。令人驚奇的是,一個不足三歲的小孩子初上幼兒園的那么一點經(jīng)歷,竟被何述強寫得那樣的起伏跌宕,動人心魄。他在女兒的身上看到兩根線:一根牽系著父母和家庭,這是孩子早已熟悉并成為她唯一依靠的,這根線哪怕有點點松弛,她都會敏銳地感覺到;另一根牽系著幼兒園以及那里的老師和小朋友,那是孩子通向家庭外部人群的第一道門,剛踏進這道門的時候,她陡然經(jīng)歷了陌生、孤獨、恐懼、失望、厭倦等人生況味,然后才慢慢地融進了那個必須融進的環(huán)境中。細致的觀察、深遠的聯(lián)想、愛心與期望交融的情感,會合成這篇散文震撼讀者心靈的力量。說這篇散文是一篇散文詩,或許不是溢美之詞。

好的散文,應(yīng)該有詩的質(zhì)地。何述強的散文,不論是“讀物”還是“讀人”,其實都是著眼于人,關(guān)心和思考人的感情,人的生活狀態(tài),人的歷史與未來。關(guān)心人,是激情的萌動;思考人,是哲理的成因。激情與哲理,是詩的基本元素。不過,何述強的激情和哲理,有他自己的表現(xiàn)形態(tài)。他的激情,偏于平和蘊蓄。他的哲理,由“物”間接引發(fā)出來的往往偏于朦朧,由“人”直接引發(fā)出來的就顯得甚為明晰。這個評判,很難說是否準(zhǔn)確,因為何述強從事散文寫作的時間還不算長,加上寫作只是他的余事,斷斷續(xù)續(xù),零零星星,想法和寫法都難免不時發(fā)生變化或有所發(fā)展。

何述強的散文,最早公開發(fā)表的大概是那篇千來字的《土城童話》,收在由廣西師范大學(xué)出版社于1989年9月出版的(廣西當(dāng)代大學(xué)生散文選評》一書里面。當(dāng)年有作品入選那本書的廣西各高等院校在校生不少于百名。十幾年過去了,那些學(xué)生中至今仍經(jīng)常在寫散文的不知道還有幾人呢?何述強是一直在寫的,而且寫得很精心,從數(shù)量上看,少說也有五六十篇了,只是還沒有結(jié)集成冊。有人如果能從頭瀏覽一下何述強的大部分散文,大概不難看出,那篇最早發(fā)表的《土城童話》還真是他迄今幾十篇作品特別韻味的源頭。所謂“童話”,是發(fā)自童心的絮語,是永遠也不能滿足的好奇;所謂“土城”,是作者家鄉(xiāng)獨有也是僅有的一座用厚實土墻圍起來的村莊,它的說不清的歷史和一些奇特的風(fēng)俗,讓人覺得很有幾分神秘。不能滿足的好奇心,直面無法參透的神秘,在何述強這里就表現(xiàn)為不斷的甚至是苦苦的思索。這樣的思索,一且有了結(jié)果,哪怕有些結(jié)果還是不很明確。他便喜不自勝公諸同好,這似乎是何述強自《土城童話》以來散文寫作的基本狀態(tài)。這種狀態(tài)使何述強進入執(zhí)著追求的境界。他那個家族的久遠的祖先,不知道出于什么原因,不辭數(shù)千里的跋涉,從福建遷到廣西羅城,與世居的苗族、仫佬族、壯族人為鄰而居。經(jīng)過世世代代的和平相處,交流磨合,形成了頗為明顯的地域文化優(yōu)勢。近百年來,從羅城走出來的杰出文化人很是不少,就是在鄉(xiāng)間閭里也不乏飽讀詩書、擅長辭賦的隱逸式人物。在這一點上,附近的若干縣份少有能與羅城比肩。何述強似有心挖掘故土文化,使其優(yōu)勢得到保持和發(fā)展。當(dāng)然也不排除何述強本人就有用現(xiàn)代眼光重新審讀家族歷史、故土文化的志趣。如果這個猜測大致不差的話,那么沿著已經(jīng)開始開辟的路向,何述強文化散文的寫作可做的事還很多。不過,由于耕耘范圍的特定地域化,所結(jié)果實的流通空間恐怕會受到相應(yīng)的限制,但耕耘者若是下了只問耕耘不問收獲的決心,則以上的顧慮自屬多余。(原載2003年6月12日《南樓丹霞》總第45期)

以上文章選自韋啟良先生文集《啟良集》,廣西民族出版社出版。